最新の記事

- 2025年02月06日(木)

日本は痛み医療の最貧国? - 2025年02月03日(月)

あなたの痛みは画像検査ではわからない? - 2024年12月06日(金)

痛みを感じる仕組み自体に変調を起こす痛み - 2024年11月15日(金)

現役整形外科医のブログより - 2024年10月10日(木)

どこの国でも、権威と呼ばれる人は慢性痛と言う概念がないのか?

月別アーカイブ

治療室日記 (カテゴリ:痛み痺れ)

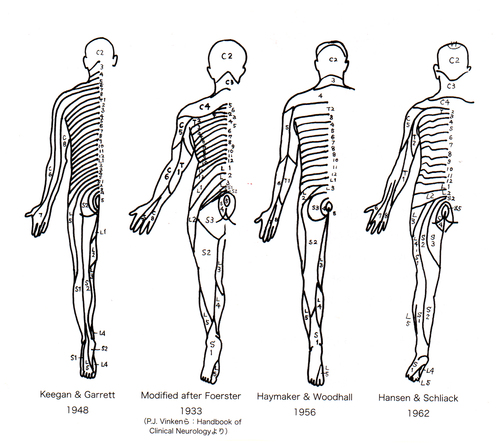

ここ数カ月、デルマトーム図と言う検索ワードが上位に来ています。

m_chiro先生のブログ「脳‐身体‐心」の治療室で、デルマトームについて分かりやすく解説されていますので、紹介させて頂きたいと思います。

http://mchiro.exblog.jp/15659225/

「痛み学」NOTE35. 痛みの臨床的指標

デルマトームとは脊髄神経後根が支配する皮膚領域、つまり求心性の感覚神経の皮膚支配領域のことであるが、脊髄が形態的に分節構造を持っているわけではない。

したがって皮膚節の境界も曖昧なわけで、あくまでも機能的な分節が31対の脊髄神経支配で区分けしている。

当然のごとく、その境界に定説はない。極めて不確定である

臨床の現場では、腰椎の4番ー5番にヘルニアがあると指摘されているが、デルマトーム図と全く異なる部分に痛みを訴える患者さんがおられます。

そもそも、人間は身体症状と視覚が一致して、初めて明確にそこが痛い、痒いと認識できるのかもしれません。

例えば、蚊に腕を噛まれたとしましょう、腕なら噛まれた場所が目で見る事が出来ますから、ピンポイントでここが痒いと言えます。

これが、背中であれば見えませんから、この辺りが痒いと認識できますが、ピンポイントでここが痒いとは言えません。

しかし、人に蚊に刺された箇所を掻いてもらっうと、痒みのポイントが明確にります。

痛みは傷があると明確に視覚と一致できますが、そうでない筋筋膜性疼痛症候群(MPS)のようなものは、視覚と痛みが一致する事はありませんから、患者さんの訴えも、この辺りが痛いと言うような曖昧な訴えの方が多いように感じます。

そのような場合は筋の触診や問診、痛みが出る動作、楽になる動作などを聞きとり、悪い部分を割り出す必要があります。

しかし、それ以前に痛みを診る者が、筋筋膜性疼痛症候群(MPS)の存在を知らない、患者サイドも画像診断をして貰わないと安心しないと言う現実があります。

私が小学生だった35年前も痛みを訴えて病院に行けばレントゲン撮影→異常なし→様子をみる。

それが、35年経った今でも大きく変わっていません。

そして、痛みを抱える人が増えていると言う現状。

痛み治療に満足している患者さんは20%未満であると言う事も耳にします。

痛みは慢性化すると一筋縄で行かない場合が多いですから、現況では患者自身が賢くなるしかないのかもしれません。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2010年12月28日(火) 08:13

トリガーポイント鍼の鎮痛メカニズム

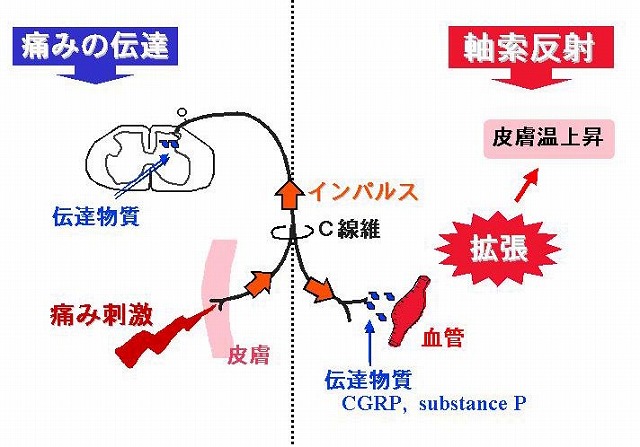

トリガーポイント鍼のメカニズムに、軸索反射があげられます。

軸索反射についてわかりやすい記事がありましたので、備忘録としてUPしておきます。

http://www.shiga-med.ac.jp/~koyama/works/k-study.html

C繊維の先にあるポリモーダル受容器が、脳に痛みの信号を送ると同時に効果器としての役割を果たしているのが分かります。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2010年12月06日(月) 01:28

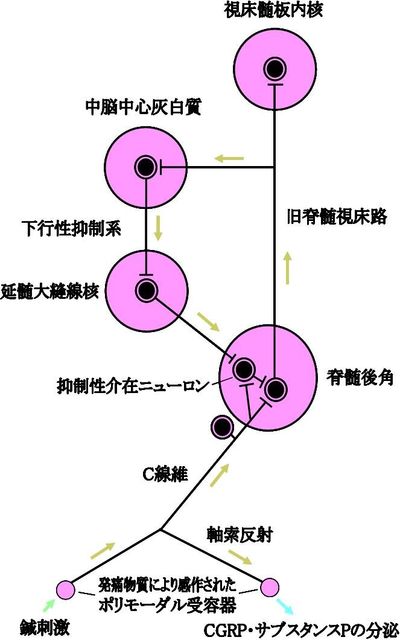

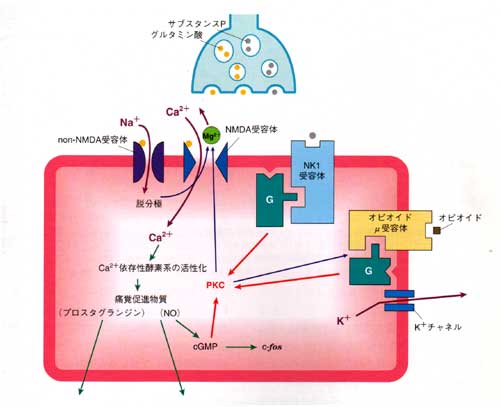

頚痛・腰痛・椎間板ヘルニア・関節痛など筋痛症の掲示板のカキコミに痛みの悪循環についてのコメントがありました。

下記の内容を理解するのも、この図を理解するのも患者さんには難しいかもしれませんが、参考にUPしておきます。

http://hobab.fc2web.com/sub4-pain.htm

痛みが悪循環に陥ると、この図のように複雑なメカニズム。

更に図以外にも、不安などの心理的な要素も加わってくるでしょうから、この図だけでは表現しきれないかもしれません。

慢性痛になったものは、抹消性感作、中枢性感作が複雑に絡み合っていますから、現時点で決まり手はないのが事実ですが、理屈では、痛みの悪循環を断ち切るには、この図のどこで介入してもよいと考えればよいのではないしょうか?

一つの治療で効果があがらないならば、拘る必要はなく色々試してみるべきだと思います。

誰でも痛みが強い時はくじけそうになります。

そう言う時に、医師であれ、家族であれ、痛みの仲間であれ、しっかりサポートしてくれる存在が側に居る事は、大きな力になるはずです。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2010年11月05日(金) 09:01

http://junk2004.exblog.jp/12033878

記事より、トリガーポイント鍼の鎮痛メカニズムの図をお借りしました。

痛みと鎮痛の基礎知識より抜粋

軸索反射による神経性炎症→

軸索反射とは、反射経路が1次求心性神経の軸索のみで生じる反射である。

侵害受容器で発生した興奮は、脊髄終末部に伝わるだけではなく、軸索分岐部から他の分枝にも逆行性に伝わり、末梢終末からP物質やCGRPが放出され、これらは付近の血管や白血球などに働き、様々な変化を引き起こす。

抜粋終わり。

ポリモーダル受容器が効果器としても働いたと言う事ですね。

もちろん、痛みはソフトの問題ですから、何も感じないようなバイオネックスや、遠隔治療、操体法etc

どんなものでも効果がでる可能性がある訳です。

言いかえれば、上記のようなメカニズムがなくてもよい訳です。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2010年10月08日(金) 17:25

痛みの概念が少しづつ変わり始めています。

慢性痛の発生メカニズムにNMDA受容体が関与しているようです。

NMDA受容体で検索しても、なかなかわかりやすく説明されているものがありません。

なぜ、慢性痛になるのか?

NMDA受容体はどのようなものなのか?

どのような役割をしているのか?

私がいつも痛みの事を学ばせてもらっている、m_chiro先生のブログ「脳‐身体‐心」の治療室の記事「痛み学・NOTE」26. 神経因性疼痛の機序と舞台の中に、私が知りたいことがわかりやすく書かれていますので、備忘録として書き留めておきたいと思います。

痛みを扱う医療従事者であれば、知っておきたいメカニズムです。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2010年10月07日(木) 00:01

またまた、m_chiro先生のブログをトラバさせていただきました。

バージャー病などで痛みが起こるメカニズムがよく理解できました。

駆血帯と言うのは、血液を検査で抜く際に使う物で、皆さん一度はお世話になった事があると思います。

全身隅々まで滞る事無く血液がながれていれば、酸素や栄養が細胞の隅々に行きわたり、自然治癒力が旺盛な状態と言えるのでしょう。

血流が悪くなる原因は様々ですね。

心臓自体の病気、バージャー病などの血管の病変、交感神経の緊張で血管を縮めてしまう。

筋肉の過緊張etc

前述したように、循環器や内科的な原因もありますから、素人判断は禁物です。

脊柱管狭窄症では、神経に沿って神経を栄養させる細動脈が同時に圧迫され、脊柱管狭窄症特有の下肢痛が出現すると推論する医師もおられるようです。

トラバさせていただいた記事は駆血帯で腕全体を絞めるケースです。

一方、後者のケースでは、圧迫される細動脈は下肢に行く動脈のほんの一部に過ぎません。

それなのに、あれだけ激しい腰下肢痛が出現するのでしょうか?

私個人の推論としては、筋肉の血流自体はもっと大きな動脈やその分枝で確保されているように思えますし、終動脈でない以上、細動脈の流れが悪くなっても他で補えそうに思えます。

いずれにしても、神経の栄養血管が圧迫され下肢痛が起こると主張する方は、血流不全で筋肉が痛むと言うよりも、神経線維自体が痛むと言う推論のように思えます。

駆血帯

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2010年02月08日(月) 17:51