最新の記事

- 2025年12月25日(木)

椎間板ヘルニアが痛みの原因になることはない!について解説。 - 2025年09月29日(月)

脊柱管狭窄症の痛みは筋膜性疼痛症候群です? - 2025年08月08日(金)

捻挫や打撲の受傷直後の痛みにトリガーポイント鍼はお勧めです。 - 2025年05月26日(月)

Rexトリガーポイント研究会・施術用ツールを追加しました。 - 2025年02月06日(木)

日本は痛み医療の最貧国?

月別アーカイブ

治療室日記 (カテゴリ:痛み痺れ)

日本の痛み医療は、欧米よりも20年以上遅れているとも言われています。まずは、痛みを長引かせない事が重要です。残念にも、痛みが慢性化した場合、動画にあるように、魔法のような薬や治療は存在しませんから、社会全体で支えるシステムの構築が急務です。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2014年12月31日(水) 09:01

トリガーポイント注射で治す腰痛膝痛-なぜ整形外科医は整体・カイロを勧めないのか?

代替医療家が言うのではなく、帝京大学医学部整形外科の小林誠准教授の言葉ですから、言葉の重みが違いますね。

この本の著者の小林誠先生や、筋筋膜性疼痛症候群(MPS)研究会に所属する加茂先生をはじめとする、代替医療を認めてくださる医師の存在。

なかでも、山下徳次郎先生のように、麻酔科医でありながら、ほとんど麻酔を使うことなく、トリガーポイント鍼療法で痛みの患者さんに向き合う医師の存在は、患者さんだけでなく、私のように鍼しかできない者にとって、大きな希望の星となっています。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2013年08月24日(土) 11:00

今更ですが、トリガーポイント、責任トリガーポイントについての解説をと思ったのですが、読むより見る方が理解できると思いますので、私が所属するトリガーポイント研究会の資料を貼り付けます。

クリックすると画像を見る事ができますので、興味がある方は参考にしてください。

当院で行っている、トリガーポイント療法は、責任トリガーポイントの治療出来れば最良の効果が出ると考えられています。

責任トリガーポイントは、押えて痛いだけの圧痛点や、筋肉の中ににできた硬いしこり(硬結)と呼ばれるものではありません。

近年研究が進むにつれ、責任トリガーポイントについて新たに分かって来たこともありますが、画像資料には最新の考えが反映されていない部分もあるかもしれません。参考にされる方は、予めご了承ください。

「トリガーポイントとは何か?」

http://p.tl/9vSx

「責任トリガーポイントとは何か?」

http://p.tl/KBXf

.jpg)

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2013年07月24日(水) 07:06

腸の検査で、長いあいだ同じ体勢で横になってから、下腹部あたりの筋肉が痛くなり、そのうちに良くなるだろうと思っていたら、三ヶ月で痛みは全身に広がり、正座もできない、腕が痛くて神棚の水も交換できない、日常生活すべてが痛みで困難、痛みのため不眠気味と言って来院された、高齢の女性の患者さん。

病院では特に異常は見当たらない、足の痛みは坐骨神経痛という診断。ロキソニが、この三ヶ月の間、毎食後飲むように処方されています。

全身の痛みを訴えても、足の痛みは坐骨神経痛なのでロキソニンを飲むように、それ以外の痛みは他で診てもらうように言われているそうです。

これは、実際の話です。

私は医師ではありませんから診断はできませんが、線維筋痛症の予備軍として、心身共に治療すべき患者さんに思えました。

少なくとも、除痛効果が殆どなく、長期服用で胃潰瘍や腎臓疾患リスクの副作用があるロキソニンが、長期処方されている意味がわかりません。

なんとか少しでも、痛みが和らぐお手伝いができればよいのですが、ご自身で、痛みを知る!そして、自分に何が必要で何が不要なのか?治療戦略を立てなければいけません。

それは不可能に近いことも事実なのです。

少なくとも、痛みに対する理解者が、社会で一人でも多く増える事が望まれます。

-crop.jpg)

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2013年05月15日(水) 07:48

筋肉は単独で動いているわけでなく、互いに膜で繋がっています。

その膜系は、コラーゲンやエラスチンから出来ていると言われています。

それが固まって、うまく作用しない物は、煮こごりのような物をイメージすると分かりやすいかもしれません。

煮こごりは、温めたり、振動を加えると軟らかくなりますから、関節の動かし始めは痛いけれど、動かしている間に楽になると言う痛みは、膜系の痛みのような気がします。

もし、炎症が原因であれば、動かしていれば痛みが増すのではないでしょうか?

世界中に、筋肉や膜系の治療が存在するということは、簡単な方法で痛みが楽になるという経験があったからだと想像できます。

膜系のトラブルが痛みに大きく関与しているのであれば、膜系は身体じゅう繋がっている訳ですから、痛い場所以外を操作して良くなるのも何ら不思議ではありません。

こんなものもあります⇒http://www.youtube.com/watch?v=IS3-JUU2mk4

また、膜系の歪みは、同じ動作の繰り返しなどや外傷以外にも、年を取ると肌がカサカサしたり、背が縮んだり、シワが出来たりします。

簡単に言えば水分が抜ける(保水力の低下)訳ですから、加齢とともに、膜系の柔軟性が抜けて傷みやすくなると考えられますから、高齢者に動かし始めの痛みが多いのもうなずけますね。

ぷるんぷるんの煮こごり

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2013年05月01日(水) 14:03

http://www.jsccnet.org/12_conf/12_conf_intervew_kumazawa.html

今日から新年度のスタートです。このブログでは、上記の記事を何度も紹介していますが、生きている限りどこかしらで痛みに苦しめられる時期があると思います。その時に備えると言う意味、自分の備忘録として、記事を抜粋させていただきます。

抜粋スタート

痛覚受容器が興奮して、それが脳に伝わってどこが痛むのかを感ずる。独立した神経系であるということが明らかになったわけです。ところが末梢の痛覚受容器を介さない、つまり、末梢に傷がなくても、傷が治っていても痛いことがある。幻肢痛を考えればよく分かると思いますが、そういう痛みは正常の痛覚受容器を介して発生する痛みの機序では説明できない。

中略

覚えておいていただきたいことは、生理的に備えられた警告信号としての痛み、つまり生理的な痛みは「症状」としての痛みですが、中枢で可塑的な変化が出来上がってしまって末梢の痛覚受容器を介さないでも起こる痛みもあること。そして、こういう痛みは身体のどこかに傷があることを知らせる症状ではなく、新しく出来上がった「病気」だということです。

中略

痛みは痛覚神経、触覚は触覚神経と、一応そういう風に分かれているのが常識的な理解で、分けて考えるのは当たり前なわけです。だから、触覚で痛みが出るのはけしからんことで、前にも言いましたが、詐病やら心因性やらを疑われていました。 神経系の混線という生物的な変化が可塑的に出来上がって、変な系と繋がっちゃったために、その別の系の性質が入ってくるという可能性が示唆されたわけです。興奮が神経全ての伝達の根源ですから、別の性質のニューロンと混線をすれば、痛覚刺激でない興奮も痛みとなりうる。だから、自律神経系と混線すれば、お天気によって痛みが起こることも理解できるようになりました。そういうことが分かってきてガラッと変わったんですよね。何でも起こりうるということです。

「そういうことが本当に起こるんだ」ということになれば、今までに理解できなかった痛みも「あり得る」という理解になり、新たな発見だった。臨床家はそういう患者の訴えがあったら、それをまともに受け止めるべきです。それが痛みというものだと。極端なことを言えば、患者が痛いと言えば痛いんだと。そう思わねばならないですね。

中略

末梢神経で傷を受けると、シュワン細胞という神経を取り囲む細胞が免疫系の細胞なので、それが刺激を受けてサイトカインとかグルタミン受容体などの新しい発現(expression)を起こします。そして中枢にも影響を及ぼすようになり、今までの脳の正常な機能の結びつきが歪んでくるのです。脳の可塑性が意外に簡単に起こるということなのです。それが臨床の一例一例で、どの系がどうなって、どの受容器が感作されているとか、そういうことは分からないのだけれども、そういう神経系の中での変化がそのまま残ってしまうようなものを可塑性と言うんですね。形を変えて神経系にそのまま大きな顔して残っちゃうんです。そういう可塑性が痛みを引き起こす可能性が分かってきた。そうなると、痛みの治療というものが全く違ってくるわけですね。

中略

痛みとくれば「どこかに傷害があるだろう」と考えるわけです。傷害があれば、「それを感じる痛覚受容器が働いている」と思って、やたらに神経ブロックをしたり、オピオイドも急性痛や癌などの痛みに効きやすいので使ったりする。ところが効かないわけです。長期間にわたって効果のない治療をやって医療費のものすごい無駄使いしているわけですよ。全然違った原因で起こる痛みを、見当外れなところで対応しているのです。 今まで医者が持っていたテクニックは、例えば急性痛は効くような消炎鎮痛剤とかオピオイドですね。そういうものを使って効かない症状が出てきたら、医者はもう立ち往生なんですね。で、手術でそういう部分を切り取っても、「痛みがとれない、どうしよう」となるわけです。

中略

もう一つの防御機構としては、前にも言いましたが、防御姿勢をとることがあげられます。慢性痛症においても、痛みがあれば人間は必ずそれを防御する姿勢をとる。慢性痛症の場合は末梢に原因がない痛みですが、痛みを感じる部位は存在していて、それをプロテクトする。変な姿勢を何週間も続けていれば、健常な人でも痛みが起こりますよね。つまり、防御姿勢をとり続けるがために末梢組織に2次的な障害を起こして急性痛が発生してしまう。こういう経過で慢性痛症の痛みと2次的に発生した急性痛とが混在しているわけです。

中略

その2次的な痛み、そういう痛みを取り除くだけで、かなりの患者さんが痛みから逃れられる。

防御姿勢などによって増幅された痛みを取り除いてから、次に、慢性痛症の痛みを真っ当に慢性痛症として治療してもらう。慢性痛症の治療にあたっては、神経系の混線が問題なのですからあらゆることとの繋がりを考えねばなりません。意識のレベル、記憶のレベル、その人の人生の歴史から何から全てが絡み合って歪んで、可塑的に変容してしまって、どこかに痛みが発生するわけです。

それをいろんなフィールドからみて、それに対処する。正常な働き(habilitus)に戻す(re)ことをリハビリテーション(rehabilitation)と言います。可塑的に変化してしまったものを再びハビリテートする。そういう努力がいるのですが、そのためには2次的に起こった痛みが先ず取り除かれてからリハビリがスタートするのであって、それを取り除かないうちは手が付かないはずなんですけれども、従来の医療はその原則的な流れを無視してやってきた。それで患者としては「いくら治療しても少しも変らない」「他にいい所があるかもしれない」とドクターショッピングする。だから、そこの時点できちんと鑑別してもらえば、痛みそのものは治せない場合があるのですが、そういう痛みの成り立ちが分かれば、これは患者にとってはすごく安心なんですね。ある程度の痛みの軽減を作ってあげて、残った痛みを「それならばそれで付き合っていこうか」というレベルまで持って行くのが現在の治療法です。まだ慢性痛症に特効する薬は開発されていませんから、2次的に起こった痛みを取り除いて、患者さんの活動性を上げることが痛みの軽減に繋がっていくわけです。

抜粋終わり

.bmp)

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2013年04月01日(月) 08:40

m_chiro先生が、熊澤孝朗先生にインタビューされた時の記事です。

このインタビューは、以前にもブログにUPしましたが、最近読み直す事があり、新たな発見や再認識させられる部分が多々ありましたので、一部抜粋して、備忘録にしたいと思います。

臨床家はそういう患者の訴えがあったら、それをまともに受け止めるべきです。

それが痛みというものだと。

極端なことを言えば、患者が痛いと言えば痛いんだと。

そう思わねばならないですね。

慢性痛症においても、痛みがあれば人間は必ずそれを防御する姿勢をとる。

慢性痛症の場合は末梢に原因がない痛みですが、痛みを感じる部位は存在していて、それをプロテクトする。

変な姿勢を何週間も続けていれば、健常な人でも痛みが起こりますよね。

つまり、防御姿勢をとり続けるがために末梢組織に2次的な障害を起こして急性痛が発生してしまう。

こういう経過で慢性痛症の痛みと2次的に発生した急性痛とが混在しているわけです。

これらを鑑別して治療にあたることが重要ですね。

防御によって起こる痛みにも対処する必要があるし、鑑別する必要があります。

そういう現象に対しては医者には手が出ないことが多いですよね。

そこにコメディカルの働く場所がある。

慢性痛症の痛みでも、その患者さんはそこが痛いと思っていたのが、実はそれは防御姿勢が起こした痛みで、2次的に発生した痛み、つまり急性痛であることがあります。

これは、そこにある組織が障害を受けたことによって出た痛みであって、普通の生理的な痛みです。

まずはその痛みに対処することです。

そこから慢性痛症の治療が始まるわけです。

その2次的な痛み、そういう痛みを取り除くだけで、かなりの患者さんが痛みから逃れられる。

防御姿勢などによって増幅された痛みを取り除いてから、次に、慢性痛症の痛みを真っ当に慢性痛症として治療してもらう。

上記、青色のような概念が、痛みを診る側に欠落している訳です。

こう言う概念が普及すれば、手術適応になる病態は限りなく少なくなるはずです。

少なくとも、MPSと言う病態への理解が深まれば、救済される患者さんも増えるはずです。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2011年12月07日(水) 07:32

http://fibro.exblog.jp/15033764/

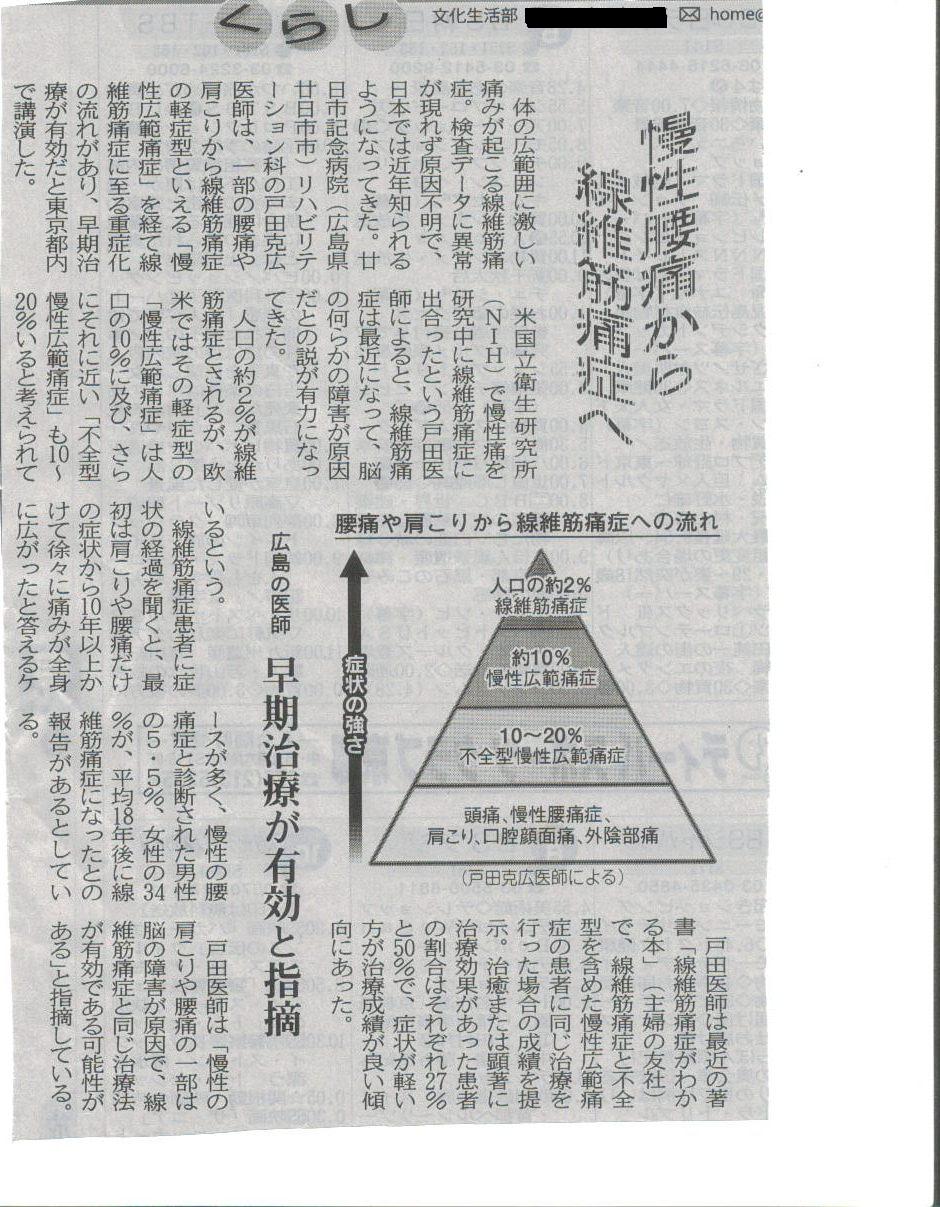

線維筋痛症を抜きにした腰痛の議論はナンセンス

線維筋痛症を知らなければそれよりも広い概念であり患者数の多い慢性広範痛症や慢性局所痛症は当然知りません。

ましてや中枢性過敏症候群は全く知りません。「腰痛にはストレスが関与している。」では不十分です。

日本以外の先進国では線維筋痛症は常識です。

下の図では、線維筋痛症、慢性広範痛症を合わせると12%になります。

8~9人に1人が、長引く痛みに苦しんでいると言うのに。。。

何故、日本整形外科学会は線維筋痛症を認めないのでしょうか?

原因不明と言われる腰痛85%の中に、線維筋痛症、慢性広範痛症、慢性局所痛症の患者さんが数多く居るのは、容易に想像できそうですね。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2011年12月02日(金) 08:02

以前にも、正坐の時の痺れについて下の記事の中に記載しています。

http://www.ebara-acupuncture.com/archives/1415

神経障害における抹消性の過敏化

昨日、紹介した伊藤和憲先生が書かれた、痛み・鎮痛の基本としくみの中に、わかりやすく書かれています。

http://www.ebara-acupuncture.com/archives/1921

痛み・鎮痛の基本としくみ

P44引用開始

しびれを感じているとき、同時に痛みを感じることが多いことに気がつきます。

それは、なぜでしょう?

正座のあとのしびれを例に考えてみましょう。

神経はもともと神経細胞の細胞膜にあるポンプを使い、細胞内と細胞外の物質濃度を変化させることで電気を発生させています。

正座で神経線維が圧迫を受けると、神経に栄養を送っている血管も同時に圧迫されるため、一時的に神経細胞に栄養が送れなくなります。

すると。

神経細胞のエネルギー源であるATPの合成が妨げられて細胞内外の物質濃度を調整することができなくなり、電流の発生が抑制され、感覚が消失します。

一方、正座から立ち上がると、今まで圧迫されていた血管に再び血液が送られ、神経がATPを合成できるようになります。

その結果、神経細胞が正常化し、細胞内と細胞外の濃度を元に戻そうとしますが、濃度の差が著しいため、それを正常化しようとポンプが頻回に作動して濃度を調整します。

しかし、濃度が調整されるたびに電気が発生されるため、神経はかなりの頻度で異常興奮をおこし、しびれや痛みが起こるのです。

P44 引用終わり

小山なつ先生も、伊藤和憲先生も著書の中で書かれていると言う事は、生理学的な事実として、このような現象は起こるのでしょう。

では、この現象を椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症に当てはめる事が出来るのでしょうか?

ヘルニアの場合は、圧迫だけで起こるのではなく、神経根の炎症と考えられるようですから、上記のようなメカニズムとは違うように思えます。

脊柱管狭窄症は、骨性の神経圧迫、神経を栄養する血管の圧迫と考えられますが、何故か歩いていて痛みが出ても前屈すると瞬時に痛みは楽になる。

自転車ならどこまででも行ける。

にも関わらず、神経の圧迫を取り除く手術をしても、成績は芳しくない。

これまた、まったく違うように感じます。

文中にあるような圧迫が永続的に起これば、神経にダメージは起こるでしょう。

電流の発生が抑制され、感覚が消失します。

つまり、麻痺の事ですね。

様子を見ましょう。

とか悠長なことを言っている場合ではありません。

このような場合は、早く圧迫を取り除かないといけません。

もちろん、痛みはまだまだ分からない事だらけです。

しかし、ありふれた筋痛と言う病態が、痛みを診る者の多くの頭の中から欠落しているのは、事実ですね。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2011年07月05日(火) 15:10