最新の記事

- 2025年02月06日(木)

日本は痛み医療の最貧国? - 2025年02月03日(月)

あなたの痛みは画像検査ではわからない? - 2024年12月06日(金)

痛みを感じる仕組み自体に変調を起こす痛み - 2024年11月15日(金)

現役整形外科医のブログより - 2024年10月10日(木)

どこの国でも、権威と呼ばれる人は慢性痛と言う概念がないのか?

月別アーカイブ

治療室日記

痛みに関する話題を綴った日記です。

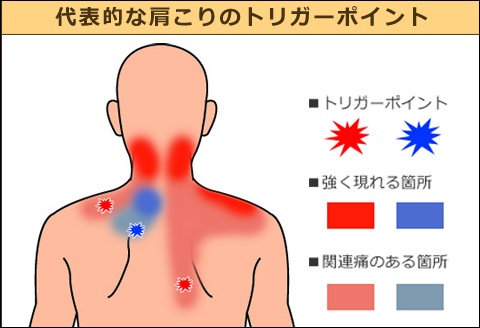

トリガーポイント鍼とトリガーポイント注射は同じようなものですか?と言う質問を患者さんから聞かれる事がありますので、私なりに書いてみたいと思います。

トリガーポイントの考え方も研究者によって微妙に違いますので、あくまで私見として捉えて下さい。

トリガーポイント鍼は、簡単に言えば活性化したトリガーポイントを見つけ出し、鍼をして不活性化させます。

あくまでターゲットは、活性化したトリガーポイントです。

注射の場合、圧痛点に行う局所麻酔の注射をトリガーポイント注射と呼ぶようですから、特にトリガーポイントをターゲットにしなくても良い訳です。

言いかえれば、トリガーポイント注射をする医師にトリガーポイントやMPSの概念がなく、全く関係の無い場所に注射をしても、その注射自体がトリガーポイント注射と言う事になります。

痛みは、もちろんトリガーポイントだけで語れませんが、トリガーポイント療法の延長線上にトリガーポイント注射を選択される場合は、医師にトリガーポイントやMPSの概念があるか?無いか?

ここが、重要なポイントになりそうです。

トリガーポイント鍼、トリガーポイント注射、双方に長所があります。

医師や施術者と相談しながら、うまく組み合わせればよいと思います。

私が考える、トリガーポイント鍼の長所

薬を使わないので、薬の副作用の心配がない。(授乳中の腱鞘炎など)

鍼が注射針よりも細い、また長い鍼があるので、殿部、腰部の深い筋肉の治療が可能。

薬液を入れ麻痺させないので、トリガーポイントに当たったかどうかが分かる。

筋骨接合部のトリガーポイントができやすいところを治療することができる。

(鍼先が傷みにくい、注射鍼はすぐに傷む)

私が考える、トリガーポイント注射の長所

健康保険が効くので、経済的な負担が少ない。

鍼に比べて、一回の治療時間が短く済む。

・江原鍼灸整骨院. 電話 075-463-8639

・京都市中京区西ノ京御輿ケ岡町10番地

・営業時間 9:00~12:00 16:00~19:00(水・土 午前中)

・定休日 日曜日 祭日

カテゴリ:鍼灸

ebara / 2011年05月21日(土) 07:49

鍼の長さは、通常一寸、一寸五分、二寸 などと表記されます。

ディスポ鍼は、通常二寸までが流通しています。

三寸などもあるのですが、使い捨てにするには高すぎるのがネックになります。

そんな時は、使い捨ての中国鍼の二寸五分を利用します。

殿部の筋の筋骨接合部や大腰筋を狙う場合、二寸の鍼では長さが足りない場合があります。

私は、身長174センチ、体重が70キロですが、殿部の最深部には二寸では届かないところがあります。

長い鍼の扱いは、短い鍼以上に技術が必要になりますから、自分の腰や殿部に打って普段から慣れておきます。

首のリスクがある部分でも、(リスクがあっても気を付ければ出来る場所)鍼をせざる負えない場合があります

そう言うポイントもまずは自分の首で試してみて安全性を確認しておきます。

昨日も、自分の殿部に中国鍼、鼠径部には普段使う鍼で自己メンテナンスをしました。

鍼の部分は、7.5センチ。

太さは5番、0.24ミリ。

カテゴリ:鍼灸

ebara / 2011年05月12日(木) 12:01

カテゴリ:読書

ebara / 2011年04月30日(土) 17:19

守屋徹先生が、ご自身のブログ「脳‐身体‐心」の治療室の記事、「膜系の治療」と腰が折れ曲がった急性腰痛患者の中で、エンドレスウェブとともに紹介してくださっている皮膚運動学。

読んでみたいと思います。

カテゴリ:読書

ebara / 2011年04月03日(日) 00:04

トリガーポイント・エクササイズに新しいメニューを加えるために、ゆるめてリセット ロルフィング教室をアマゾンで購入しました。

エンドレス・ウェブの中にもロルフィングの考え方は出てきます。

読み終わり次第、院の貸出本に追加します。

身体はユニット、テンセグリティと言うような考え方を抜きにしては語れませんね。

ブログ「脳‐身体‐心」の治療室の記事より。

http://mchiro.exblog.jp/8045355

http://mchiro.exblog.jp/10676644

カテゴリ:読書

ebara / 2011年03月23日(水) 09:13

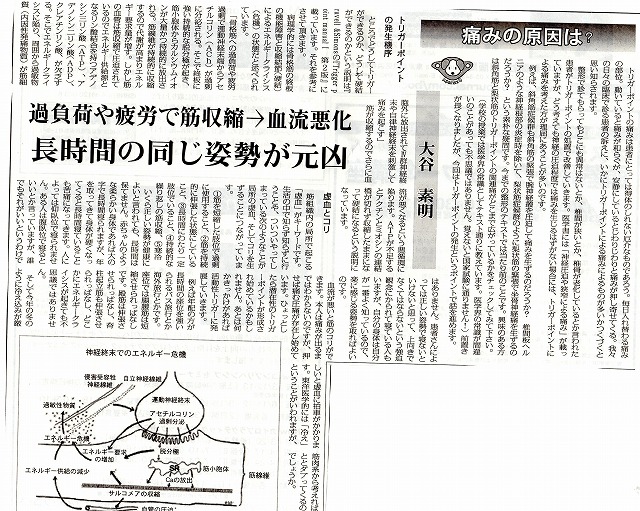

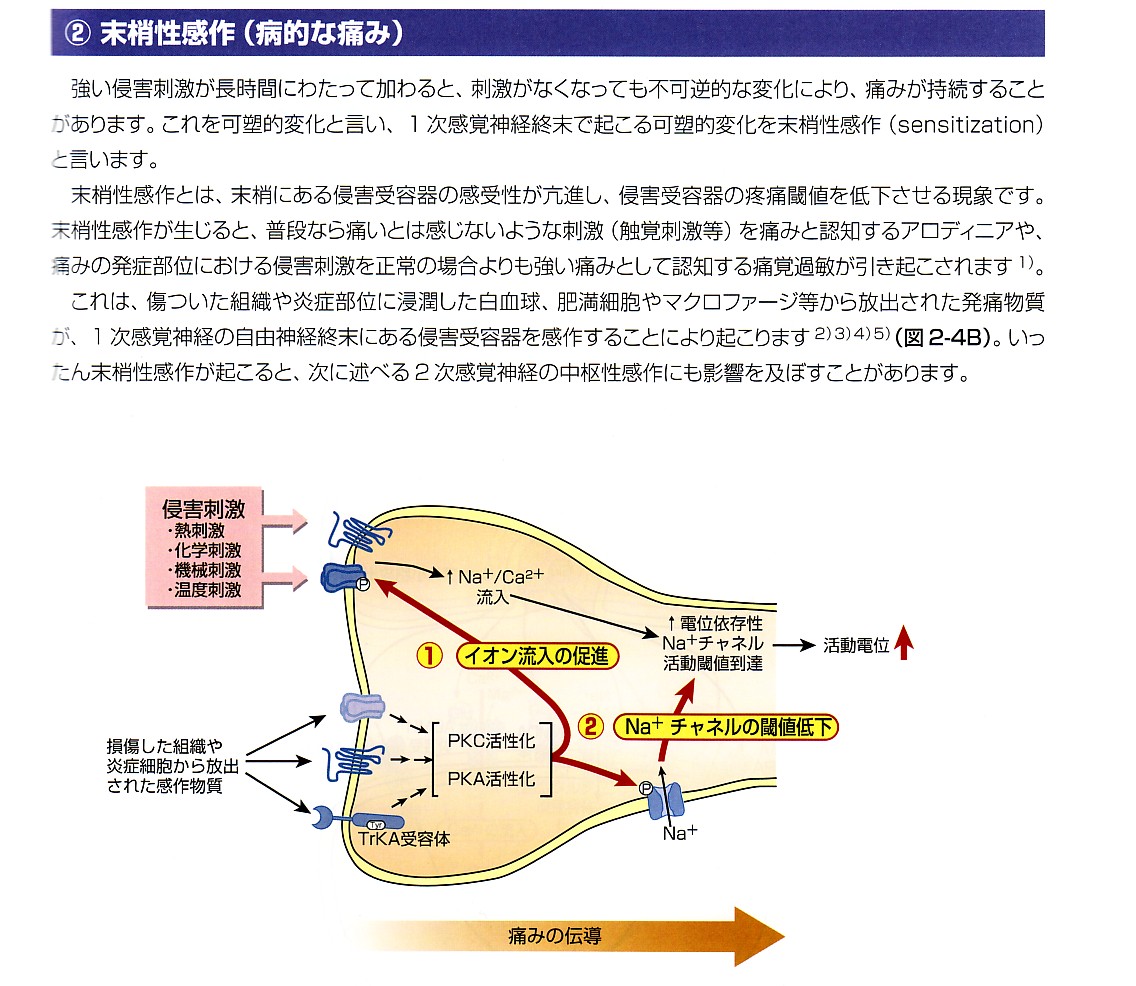

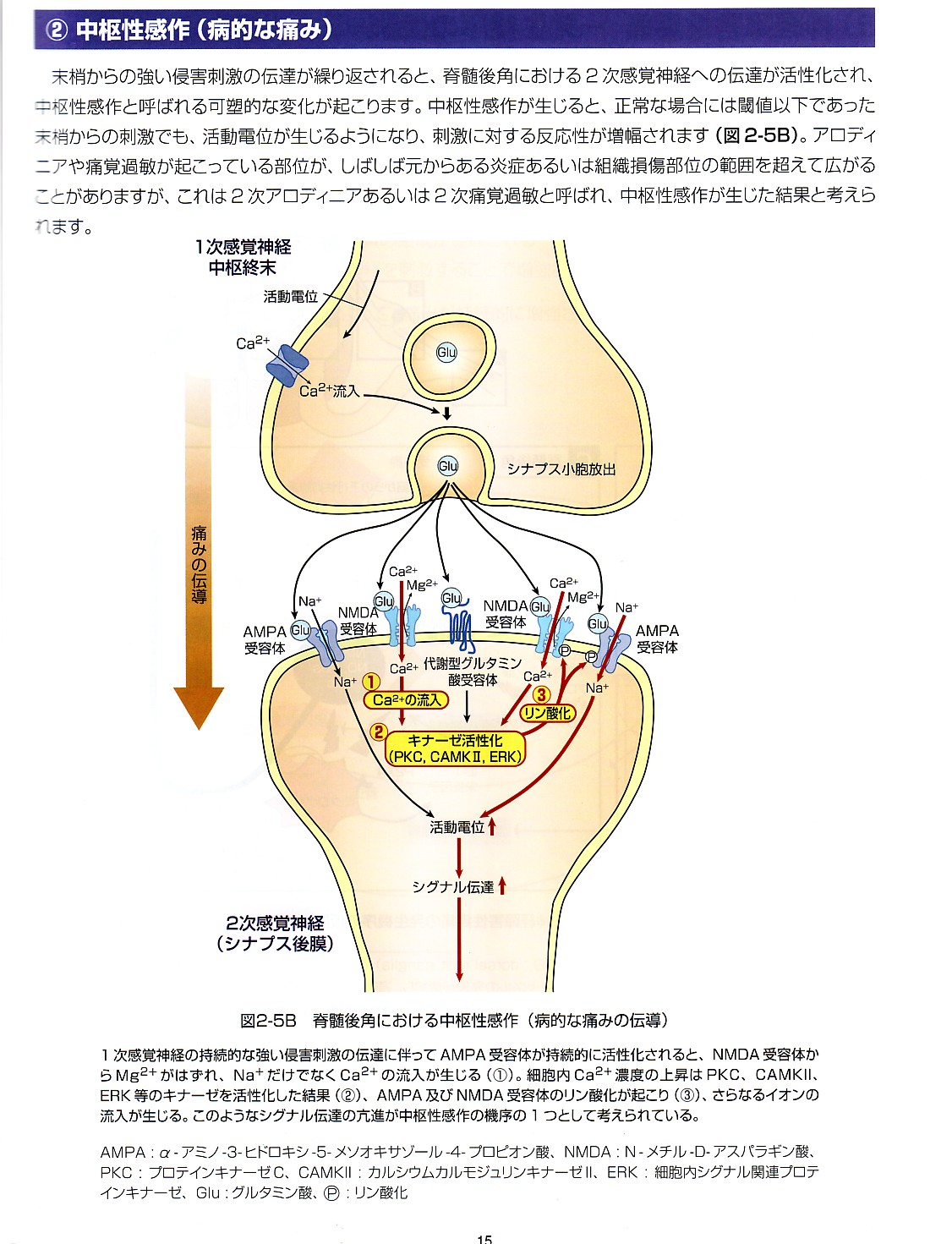

加茂先生のブログ記事に、中枢性感作、末梢性感作の事が図入りでUPされていましたので、私も備忘録としてUPしておきたいと思います。

http://junk2004.exblog.jp/15061959/

慢性痛という病的な痛み

難しい用語が並んでいますが、要は痛みは放置する間に、痛みを伝える神経が歪んで通常起こり得ないような刺激にでも反応して、新たな痛みを引き起こしてしまう。

そして、脊髄や脳の中枢で痛みが起こりやすいソフトが出来あがってしまう。

また、抹消が過敏になり痛みの悪循環が出来上がる。

こんなところでしょうか?

ですから、慢性化させないためには、痛みの初期消火が重要になる訳です。

ただ、痛みを診るものが、旧態以前の考え方で痛みを訴える方に接している訳ですから、痛みを抱える人がどんどん増え続けている訳です。

また、診てもらう方も画像診断してもらわないと納得しないetc

上記の事柄が複雑に絡み、日本の痛み医療は欧米から20年以上遅れていると言う状態を作り出しているようにも思えます。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2011年03月19日(土) 08:29

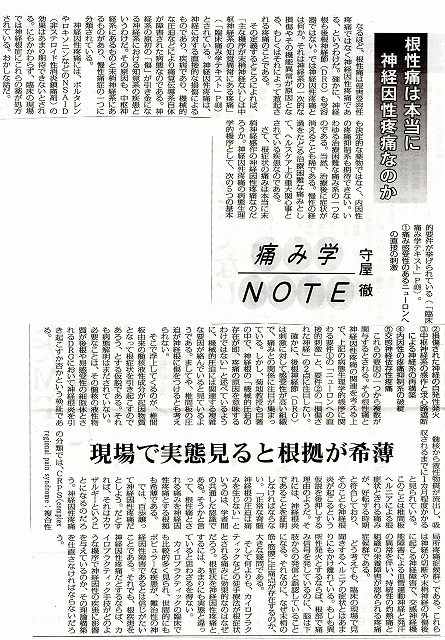

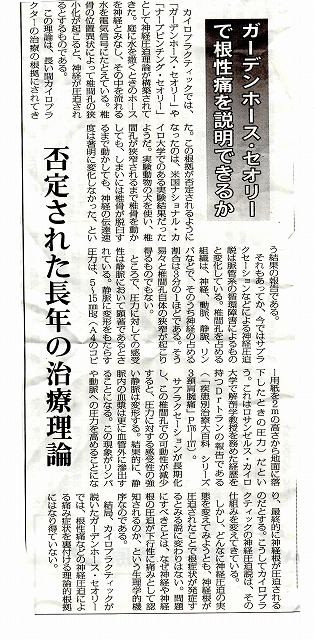

先日、科学新聞社より送られてきたCHIRO-JOURNALの中に、私が尊敬する守屋徹先生のブログ「脳‐身体‐心」の治療室のカテゴリー内、痛み学 NOTE が数回に渡り特集として取り上げられています。

私も、いつもここで、おおいに学ばせていただいてもらっています。

今回は、下記のものが記事として取り上げられています。

①異所性発火(放電)

神経の損傷に伴う電気生理学的現象

②根性痛は本当に神経因性疼痛なのか

③ガーデンホース・セオリーで根性痛を説明できるか

備忘録として記事にしておきたいと思います。

記事を御覧になりたい方は、画像をクリックして拡大してください。

追記

守屋先生が、記事に訂正部分がある事をブログにUPしてくださいましたので、その部分を赤字でUPしました。

http://mchiro.exblog.jp/16047692/

記事の校正加筆

異所性興奮のキーワードは、何と言っても「発芽」や「神経腫」といった現象であろう。

「発芽」や「側芽」といった現象は、切断や傷害された末梢神経を修復する機転としての神経の伸長現象でもある。

「神経腫」は、末梢神経の切断によって近位端と遠位端に近い部位で軸索の崩壊が起こる変性である。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2011年03月12日(土) 00:16

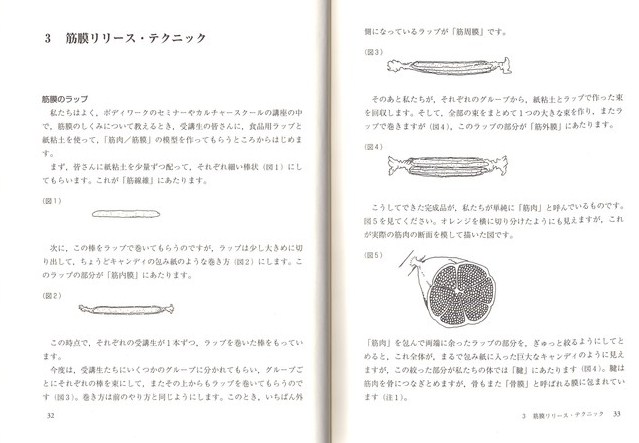

先日、ロルフィングを学ぶために買ったボディーワク入門に、筋膜の構造について分かりやすく記載されていますので、参考までにUPします。

P32~33

画像をクリックして拡大していただくと、詳しく見ることが出来るはずです。

カテゴリ:読書

ebara / 2011年03月11日(金) 00:12

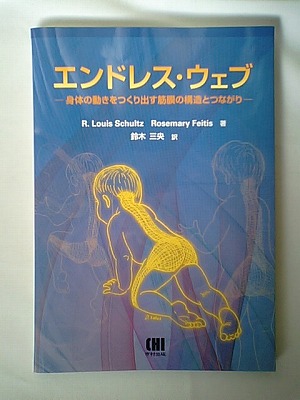

守屋徹先生が、ご自身のブログの中でで紹介下さった、エンドレス・ウェブと言う本を買いました。

http://mchiro.exblog.jp/15908092/

いつも、ブログのなかでトリガー、筋肉と言う言葉ばかり書いていますから、少し補足したいと思います。筋肉はそれぞれ名前が付けられていますが、単体で動くものではありません。

皮膚etcも当然動く訳です。

身体は下の画像は筋肉ですが、身体中が画像のように膜構造で繋がっていて、それぞれがうまく機能しています。

まるで綿菓子を割いたような感じですね。

手術や外傷 etc で身体の一部に制限が出来ると下の図のようになり、放置しておくと新たな制限が出来る事が容易に想像できます。

また制限があるところが、必ず患者さんが訴える痛みの場所と一致しないこともありますから、連鎖と言う事を頭の中に入れて治療をしたほうが効果があがる場合も多々あります。

言いかえれば、陰陽交差など遠隔治療で痛みが解除できても、なんら不思議でではありません。

アナトミートレイン、経筋治療と言う概念をうまく用いるのも一つの手では無いでしょうか?

私も時間を作って、じっくりもう一度上の三冊を読んでみたいと思います。

カテゴリ:読書

ebara / 2011年03月03日(木) 08:55