最新の記事

- 2025年02月06日(木)

日本は痛み医療の最貧国? - 2025年02月03日(月)

あなたの痛みは画像検査ではわからない? - 2024年12月06日(金)

痛みを感じる仕組み自体に変調を起こす痛み - 2024年11月15日(金)

現役整形外科医のブログより - 2024年10月10日(木)

どこの国でも、権威と呼ばれる人は慢性痛と言う概念がないのか?

月別アーカイブ

治療室日記

痛みに関する話題を綴った日記です。

TMSジャパンのMLから。

■腰痛患者109名をオステオパシー(脊椎療法)群、ジアテルミー群、シャム(見せかけのジアテルミー)群に割り付けたRCT(ランダム化比較試験)によると、3群間に改善率の差は認められなかったことから、オステオパシーもジアテルミーもプラシーボ効果?

http://1.usa.gov/qPRztD

医療をアートだと捉えればその効果がプラシーボでも良いと思いますが、リスクとコストはできるだけ抑えるべきでしょう。

ジアテルミー群とは、温熱療法を加えたグループのこと、三つのグループで改善率に差が無かったので、オステオパシーは、腰痛に対してプラシーボではないかと書かれています。

さて、ここからが本題です。

大多数の患者は、△△の治療には良い反応はなかったが、〇〇治療の成績は抜群に良かった。

このように書くと、〇〇治療は、すごく効果が高いように聞こえますが、上記のような実験でも、実験デザインのアラを探せばいくらでも出てきますから、〇〇治療の効果が高かった事実があったとしても、科学的な効果は証明できないのです。

痛みは、そもそも、数値化できませんから、質問の仕方次第で、結果が大きく変わってきます。

また、オステオパシー、トリガーポイント療法と一括りにして語っても、施術する者のスキルの違いや、それぞれ捉えている物が異なります。

この時点で、実験デザインにはバラツキがありますから、質の高いエビデンス(証拠)を求めるには無理があります。

しかし、このような実験に意味がないわけではありません。

真実を追求しようと言う姿勢は忘れてはいけませんし、傾向を見ることができます。

そもそも、どんな治療行為(薬にしても)にも、プラシーボやノーシーボは、加わります。

(ノーシーボ=小麦粉を丸めたものなのに、この薬の副作用に下痢があると言う説明をすると、一定の割合で本当に下痢をする人がでたりすること。)

それよりも、治療を提供する側が、自分が行う治療にプラシーボやノーシーボが加わっている事を認識して、施術をしているかどうかのほうが、はるかに重要ではないかと思います。

もちろん、私の治療にも、プラシーボが加わっているはずです。

ですから、少なくとも解剖学的な筋や骨が指標になる、トリガーポイント鍼灸・手技療法に落ち着いてます。

解剖学は学問ですので共通用語があります。

自分の間違いを修正することができますし、第三者から間違いを指摘してもらう事もできます。(勘だけに頼らなくてよい)

何より、エビデンスがあるからと言って、それを患者に強要するのは最悪です。

追伸

エビデンス(証拠)は重要です。

それを否定をするつもりは、ありません。

ただ、エビデンスがなくても、すごい治療を展開される治療家が存在するのは事実です。

そのような先生方は、技術の裏側に、解剖学、生理学、発生学 etc 私が、足元にも及ばないくらい深い部分の事まで学び、考え、治療を展開されています。

何よりも、謙虚です。

カテゴリ:医療情報

ebara / 2015年06月11日(木) 07:44

怪我をしたところが痛くなるのは、当たり前の事ですが、何も原因が思い当たらないにもかかわらず、どこかが痛いと言う方は多いと思います。

その痛みは、体からのシグナルかもしれません。

痛みは、生物、心理、社会モデルです。

体からのシグナルに気づいてあげましょう。

カテゴリ:読書

ebara / 2015年06月08日(月) 07:39

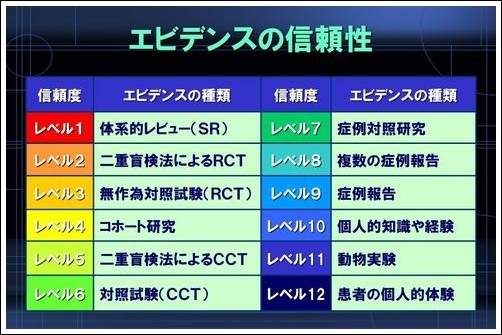

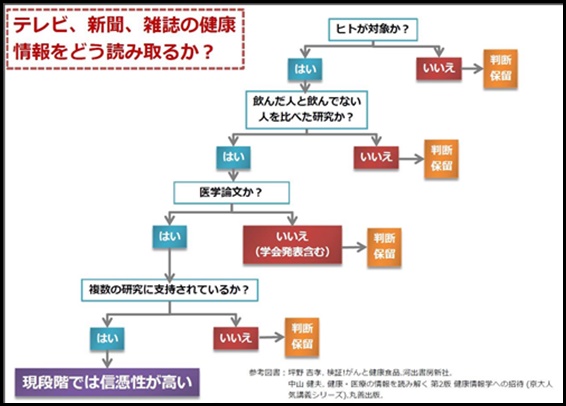

ヘルスリテラシーとは、根拠(エビデンス)も無い、目の前の情報に左右されてしまうと健康を害する恐れがあるという事です。 下の図を参考に知恵をつけましょう。

健康を決める力⇒http://www.healthliteracy.jp/

トキシックテロリストにやられるな⇒ http://www.ebara-acupuncture.com/archives/17405

フードホラー⇒http://www.ebara-acupuncture.com/archives/20497

トリガーポイント鍼灸療法には、エビデンスが存在します。

当院では、科学的根拠に基づいた治療を提供しております。

カテゴリ:医療情報

ebara / 2015年06月06日(土) 07:34

当院は、トリガーポイント療法専門院ですが、それ以外のことについても、絶えず学び続けています。

特に体の見方や評価の方法は、色々な見方や考え方があります。

心と体も繋がっています。

イメージ一つで、体の柔軟性など簡単に変化します。

今回、は科学新聞社から、関節のメッセージを聞け!と言う本を取り寄せてみました。

臨床に繋がるヒントが見つかるかもしれません。

カテゴリ:読書

ebara / 2015年06月04日(木) 07:02

医師以外に診断権はありません。

しかし、トリガーポイント鍼灸だけでなく、人の身体を触る臨床の現場では、その都度、目の前の患者さんが訴える症状が、禁忌症、自分の治療の守備範囲であるのかどうかを判断しなければいけません。

残念ながら、禁忌症や適応症などを気にせず、実際に治療に入る治療家が存在するのも事実です。

治療家は、治療がうまくなっても、自分の身体を満足に治療することはできません。

もし、自分の身体を治療してもらう場合、禁忌症や適応症などを気にせず治療に入る方に診てもらいたいですか?

自分の答えがNOにもかかわらず、患者さんには、そのような物を提供しようとしないなら、おかしくないですか?

答がNOならば、テクニックばかりに目を向けず、視野を広げる訓練が必要だと思います。

下に紹介する、THE整形内科と言う本は、筋膜性疼痛症候群(MPS)研究会に所属される医師も分筆されている本です。

病院や医院、治療院、施術院と呼ばれるところに来られる患者さんの多くは、何かしらの痛みを訴えて来院されることが多い事しょう。

筋膜性疼痛症候群(MPS)の事も書かれていますし、禁忌症や適応症、頭に入れておきたい疾患 etc がわかりやすく掲載されています。

人の身体に触る仕事をされる方にとって、とても参考になる本です。

カテゴリ:読書

ebara / 2015年05月11日(月) 07:42

今月のSportsmedicineは、トレーング障害の特集です。

有酸素運動が、良いことはわかっていても、普段何もしない方が、いきなり10キロも歩けば、どこかを傷めかねません。

しかし、体を使う事で取れる痛みもありますし、運動の効果は、色々科学的に証明されている事もあります。

いずれにしても、体を動かさなくなると、動かなくなることだけはわかっています。

慢性痛の方は、何を目的に運動をするのかを明確にして、 故障をしない自分の適量を経験値をあげながら見極め、長く続けられるようなものを取り入れていきましょう。

カテゴリ:医療情報

ebara / 2015年04月30日(木) 13:30

皆さんは、フードホラーと言う言葉を聞いたことがありますか?

インターネット上には情報が氾濫しています。

今や、情報を取り入れると言う時代から、切り捨てると言う時代に入ったのかもしれません。

食品添加物や薬がNGなら、何故寿命が伸びているのでしょうか?(重要なのは、健康寿命ですが)

「コンビニパンは危険」は間違い?「食品添加物は危険」のウソ、毒性誇張のまやかし

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150415-00010003-bjournal-bus_all&p=1

一部抜粋

●添加物の毒性

まず、インターネットで添加物について調べると、「発がん性がある」「腫瘍ができた」「~の吸収を阻害する」といった情報が大量に出てきます。

もちろん、これらの情報の大半は嘘ではありません。

事実だと考えられます。

しかし、ここで大きな勘違いが起きるのです。

十分な施設の整った研究機関で、正しい手順で実験を行った結果として得られた毒性に関する情報は、「この分量を使うと危険が生じる」ということを示しています。

食品に混合する化学物質については、人が摂取しても安全かどうか、どのような毒性があるのかをすべて調べています。

さまざまな動物に、大量の化学物質を投与し、毒性が出るまで調べます。

どんな化学物質でも、大量投与すれば、必ずなんらかの害が出ます。

水でも一気に10リットルほど飲めば死ぬのです。

また、食卓塩も一度に100グラムほど食べると、死ぬ可能性があります。

動物実験では、もっと少量で死に至ることもあります。

このような情報を耳にして、「水や塩は猛毒だ」「人を殺す物質だ」と騒ぐ人はいないでしょう。

あらゆる物質には、摂取できる限度があるということなのです。

これに対し、「ほんの少しでも含まれていると、大量投与した場合と同じ害がある」と言うことは、明確にインチキだといえます。

これがフードホラーを煽る人の商売の種なのです。

以前、記事にしたトキシックテロリストの話も同じです。

http://www.ebara-acupuncture.com/archives/17405

カテゴリ:医療情報

ebara / 2015年04月18日(土) 08:40

奥野祐次医師の著書、長引く痛みの原因は、血管が9割を購入しました。

痛みを一元論で語るには無理がありますが、血流が担保されていなければ、組織の活性化や修復が望めないのも事実です。

また、ストレスが強くかかると、血管が収縮した状態が続きます。

読み終わり次第、院の貸し出し本に追加します。

カテゴリ:読書

ebara / 2015年04月15日(水) 07:45

からだと心を診る 心療内科からの47の物語という本も、中井吉英先生の著書です。

患者さん一人一人に物語があります。

今までの生き方(生活習慣や癖)が、体の不調と大きくかかわっている場合も少なくありません。

そのような事に気づいていない方のほうが、多いのかもしれません。

診断や投薬などは医師にしかできませんが、臨床現場で参考になることが、たくさん書かれています。

カテゴリ:読書

ebara / 2015年04月01日(水) 07:14

中井吉英先生の著書、はじめての心療内科を読みました。

中井吉英は、繊維筋痛症の患者さんも数多く診ておられます。

心療内科は、日本のみにしかない科と言うのは、知っていましたが、実際の心療内科と世間でのイメージの違いなど、大きな驚きもありました。

医師でなくとも、患者さんが訴える症状を心身一如として見るのは、治療家も同じですから、本の内容は、臨床に参考になる部分がありました。

痛みに困っている方や治療家の方にも、お勧めの本です。

カテゴリ:読書

ebara / 2015年03月31日(火) 07:45