最新の記事

- 2025年02月06日(木)

日本は痛み医療の最貧国? - 2025年02月03日(月)

あなたの痛みは画像検査ではわからない? - 2024年12月06日(金)

痛みを感じる仕組み自体に変調を起こす痛み - 2024年11月15日(金)

現役整形外科医のブログより - 2024年10月10日(木)

どこの国でも、権威と呼ばれる人は慢性痛と言う概念がないのか?

月別アーカイブ

治療室日記

痛みに関する話題を綴った日記です。

ストレスは、何も精神的なものだけではありません。

睡眠不足のような、肉体的なストレス。

好きな食べ物が、実は体にダメージを食らわしているような、食のストレス。

の長引く痛みや、体の不調は、食を見直すことで、改善するかもしれません。

(代謝)がわかれば身体がかわると言う本は、そんな方の助けになるかもしれませんよ。

カテゴリ:読書

ebara / 2017年10月13日(金) 07:56

巨人軍の澤村投手が、鍼施術で、長胸神経麻痺になったと言う記事が出ています。

鍼灸師として、一言書かせてもらいたいと思います。

通常鍼灸で使う鍼の先は、松葉のような形をしていて、組織を出来るだけ傷つけないようになっています。

鍼は柔らかくしなるので、まっすぐには進みません。

硬い組織に当たると、組織をなめるように避けてくれるようとします。

痛みを出している組織は硬くなっているところが多く、硬くなった軟部組織では、血管の逃げ場が無いためか?少し出血する場合もありますが、すぐに止まります。

血腫が出来て、神経を圧迫して麻痺につながるような事は無いように思えます。

鍼で神経を刺激すると、その領域に一時的に電気が走ったような感じがするときもありますが、すぐに収まります。

稀に、首に鍼をしていて、足に電気が走るような感じがするときなどがありますが、支配神経領域から遠くかけ離れていたりしますので、神経に触れたような刺激でも、上記のように考えると関連痛なのかもわかりません。

施術が進み、組織が柔らかくなれば、出血やあたかも神経に触れたような刺激は、起こりにくくなります。

一方、注射針は、ストローを斜めに切ったような刃先で、組織を切り裂くことが可能ですが、その注射針でも、神経損傷を起こすことはレアなケースです。(採血時の橈骨神経損傷など)

ブロック注射は、わざと神経を狙いますが、針(鍼)が、神経に当たっただけで損傷する確率が高ければ、ブロック注射などは、医療訴訟の観点からも出来ないと思います。

当院では、毎日、数多くの鍼を打ちますが、いまだにそのような事例を経験したことがありませんし、同業の方からも、そのような事例を聞いたことがありません。

乱暴な手技をすることは論外ですが、少なくとも解剖学を熟知し、神経や血管の通り道を理解していれば、大きなトラブルは、防げるように思えます。

同じような事が、加茂先生のブログにも書かれています。

加茂整形外科の心療整形外科のブログ記事⇒http://junk2004.exblog.jp/27109443/

カテゴリ:鍼灸

ebara / 2017年09月12日(火) 15:31

なかなか良くならない痛みは、ビタミン・ミネラル不足、言い換えれば食のストレスと関係があるかもしれません。

長引く痛みでお困りの方は、下の本を読んでみてはいかがですか?

うつ・パニックは「鉄」不足が原因だった。

藤川徳美/著. あなたの不調は、「鉄・タンパク不足」の症状かもしれない

カテゴリ:読書

ebara / 2017年08月31日(木) 12:00

我が国の痛みの医療は欧米諸国より20年以上遅れています。

痛みに耐えるうちに新たに病気としての痛みが出現する可能性があることを知りません。

悲しいことに医療従事者も知りません。(愛知医科大学痛み講座より)

筋膜性疼痛症候群(MPS)は、ありふれた痛みにも関わらず、医療従事者の多くが知りません。

当院は、体の治療やメンタルサポートだけでなく、情報発信にも力を入れています。

口と顔の痛み.infoと言うサイトに、慢性疼痛患者の心得と言う記事が掲載されてます。

長引く痛みで、お困りの方にお役に立てる記事だと思いますので、全文を掲載しておきます。

口と顔の痛み.info⇒http://www.orofacialpain.info/

慢性痛患者の心得⇒http://www.orofacialpain.info/index/pacients/kr_kokoroe

慢性疼痛患者さんが心得ておくこと

痛みが長引くと、痛みのことしか考えられなくなってきます。

脳の「痛みを感じる部分」と「感情をコントロールする部分」は非常に近い所にありますので、感情は痛みの感じ方に大きく影響します。

落ち込んだりストレスがかかった時に痛みが悪化するのは、この理由によります。

特に「うつ病」と「慢性の痛み」は、深い関係があることが知られています。

また、「今日はいつもより痛いようだ」「あ、今痛みが来た。こんどはまたいつ痛むだろうか」「一生このままだろうか?」と痛みについて繰り返し考えることで、脳の「痛みを感じる部分」と「感情をコントロールする部分」が刺激され、痛みの神経回路がヒートアップして、過剰な活動を始めてしまいます。

つまり、思い詰めれば思い詰めるほど、痛みはひどくなるのです。

こうして長い間繰り返し考え続けると、脳の痛みの回路は勝手に働き続けるようになります。

こうなると、実際に体に異常がなくても、激しい痛みを感じるようになります。

最終的には、脳の痛みを解釈する部分が異常をおこし、頬や足の筋肉を指でちょっと押しただけでも、「痛い」と感じるようになってしまいます。こうなるとかなり治療が難しくなります。

この状態は患者さんが自分で作り出してしまうことが多いため、ここでは、「難治」にならないための心構えをお話しします。

<自分で痛みをコントロールする方法を身につける>

* 痛みについて考える時間を減らす

何かに気を取られたり、集中しているときには痛みを感じないことが多いと思います。

そのようなことを見つけ出し、痛みから気をそらせるよう努力してください。

この「何か」を見つけて、それに集中し、痛みを忘れている時間を増やしてください。(このことを「コーピング」といいます。)

「痛みについて考える時間を減らすこと」は、「脳の痛みの神経の過剰活動を減らすこと」とイコールです。

このコーピングがうまくいくと、薬の効果が現れやすいという大きなメリットがあります。

全く薬を使っていない患者さんでも、「痛みはあるが気にならない」という、不思議な状態で治療を卒業していく方もおられます。

逆に、どんなにたくさん薬を服用しても痛みについて考え続けていると、薬の効果は相殺されてしまいます。

* 落ち込まない

「この痛みには治療法がない(に違いない)」「本当に治るのだろうか?」「この痛みで私の人生はめちゃめちゃだ」などという考えが心に浮かんだら、その悲観的な考えをすぐに中断してください。

落ち込むと、痛みが悪化するだけではなく、痛みを克服しようとする意欲まで失ってしまいます。

* 一人でぼんやりする時間を避ける

多くの場合、忙しいときには痛みを感じません。

逆に、「家でぼんやりテレビを見ているとき」、「寝る直前、なにもすることがないとき」などには、痛みが強く感じられます。

こういうときに感じた痛みが、また患者さんを落ち込ませます。

ですから、何か夢中になれること、空虚ではない時間を意識的に作っていくことが大事です。

* 趣味や気晴らしを有効に利用する

慢性の痛みを持つ患者さんの多くは、今まで好きだった趣味や、友達との外出、旅行などをやめて、家に引きこもりがちになります。

痛いので出かけるのをためらってしまう気持ちはわかりますが、そうして独りで家に引きこもることで、ますます痛みのことを恨めしく考え続ける環境を作ってしまいます。

今まで好きだったこと、好きだった人との活動は続けてください。

<家族や社会から孤立しない>

* 建設的な生活を続ける

朝、決まった時間に起きて、決まった時間だけ家庭や社会で働くという建設的な生活を放棄しないでください。

痛みが長引くと家事を放棄したり仕事を辞めてしまうことがありますが、健全な生活のパターンが崩れると、徐々に、一日中痛みのことを考えながら寝て過ごすようになってしまいます。

こうなると、治療はかなり難しくなります。

* 痛みがあっても、「やるべきことはやる」

痛みを理由に、予定された行動をキャンセルしないでください。

痛みがあっても、家事や仕事などの「やるべきこと」は今までどおり行うようにしてください。

* 痛みを食卓の話題にしない

慢性顔面痛患者さんの9割は女性ですが、痛みにとらわれた生活では、朝起きたときから自分の痛みについて家族にぐちを言い続けてしまうことがあります。

繰り返し痛みについて話し続けることは、脳の痛みの回路を活性化させて、痛みを悪化させる原因になります。

また、うんざりした家族があなたを避けるようになり、孤立してしまうこともあります。

痛みのことは、必要最小限の話題にしてください。

*疼痛緩和よりも社会復帰を

慢性疼痛(特に非定型顔面痛・非定型歯痛)の最大の問題は、患者さんが社会生活を止めて、家に閉じこもってしまうことです。

ひどくなると、一日中横になっているような状態になります。

非定型顔面痛・非定型歯痛は命にかかわる病気ではありませんが、痛みのために、人生の重要な時期を引きこもって過ごし、仕事、友人関係を失ってしまう人は少なくありません。

気がついたら、結婚の機会や仕事を失い、両親もいなくなって、経済的に立ち行かなくなっていたということにならないよう、「社会生活を続けること」、「社会に復帰すること」を第一目標としてください。

<その他の注意>

* 家族に依存しすぎないこと

患者さんが家族に依存し、家族も過剰に手厚く患者さんの世話をしている場合には難治になることがあります。

「痛みがあること」で、なにか得をする・嫌なことをしないですむことを「疾病利得(しっぺいりとく)といいます。

「家族が大事にしてくれる」「家事をしなくて良い」などが代表的な「疾病利得」です。

そして、「疾病利得」がある場合には難治です。

本人が無意識に治りたくないと思っているためです。

* 筋肉をリラックスさせる

体に力が入り、筋肉が固くなってしまわないように気をつけてください。

軽い体操や、こっている場所に温湿布をあてるのもいいでしょう。

筋のこりは、痛みを悪化させます。

また、浅くて速い呼吸もやめて、お腹から、ゆっくり深く呼吸してください。

<患者さんの家族が心得ておくべきこと>

* 疼痛性障害の痛みは、患者さんの脳が感じている痛みで、本物の痛みです。

仮病扱いして、患者さんを責めるのは筋違いです。

* 患者さんに、「まだ治らないのか」とか「我慢できないのか」というようなプレッシャーを与えるのは逆効果です。

ストレスは疼痛を、一層悪化させます。

* 治療を妨げるような事をしない。

(第一選択は、抗うつ薬による薬物療法です。中途半端な知識で、抗うつ薬の減量を忠告したり、他の習慣性のある薬や健康食品を勧めたりしないこと。)

* 患者さんをいたわりすぎることも、痛みを悪化させる可能性があります。

患者さんが自分でできること、今までやってこれたこと(家事など)は、患者さんに任せてください。

毎日痛みについて長々と話を聞くことは、患者さんの意識を痛みに集中させるため、逆効果です。

必要以上に痛みを家族の話題にしないことが重要です。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2017年07月25日(火) 15:48

慢性痛と呼ばれる痛みや、不定愁訴は、脳の中の不安や恐怖が生まれる、偏桃体と言う場所が暴走していると言われています。

偏桃体の暴走にストップをかけるには、側坐核や前頭前野を刺激することが重要です。

慢性痛や不定愁訴の症状をお持ちの方に、マインドフルネスがお勧めです。

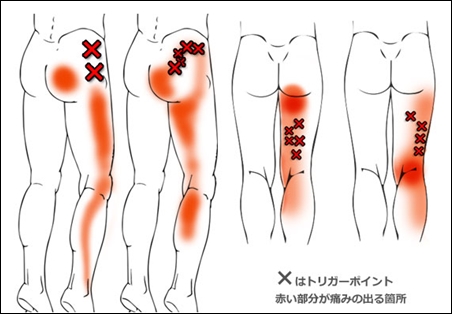

活性化したトリガーポイント・慢性化した筋膜由来の痛みにも効果が期待できます。

荒れた心を自己再生! 自分でできる心理療法「マインドフルネス」をやってみよう!

より、転載・抜粋

http://getnews.jp/archives/1487206

マインドフルネスとは?

マインドフルネスは、気づき、注意コントロールなどともいわれ、自分の体や気分に気づくために、「今、この場」での自分の体験に注意を向ける心理療法の考え方です。

マインドフルネスでは、様々な方法を用いて、「今、この場」での体験や自分の気持ちに注意を向け、それに余計な価値判断を加えず、一心に集中することを目指します。

マインドフルネスはどんな治療に用いられる?

マインドフルネスは以下の症状に有効とされています。

・不安障害

・強迫性障害

・うつ病

マインドフルネスにはどのような方法がありますか?

最もよく用いられるのは呼吸法を用いた瞑想です。

眼を閉じて自分の呼吸に注意を向けて集中し、頭の中に次々に浮かんでくる思考を見つめながら、「これは単なる思考であり、常に流転するものだ」と受け止めます。

こういったことを繰り返していくことで、不安が沸き起こっても過剰に反応しない習慣がついたり、起こったことに悪い意味づけをしてしまう癖が改善します。

マインドフルネスが及ぼす効果はどのようなものがありますか?にはどのような方法がありますか?

マインドフルな状態では、たとえどんなことを体験しようとも、心が中立的で平穏でいられます。

極端に反応したりダメージを受けることなく、自分をうまく制御し、穏やかでいられると考えられており、ストレスを軽減させ、集中力の向上が期待できます。

ストレスに対する耐性がつくことで、ストレスが原因となる病気のリスクが減ると考えられています。

日本の痛み医療は、欧米よりも20年以上遅れているとも言われています。

当院では、慢性疼痛と呼ばれる、長引く痛みの治療に力を入れています。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2017年07月08日(土) 07:54

日本の痛み医療は、欧米よりも20年以上遅れているとも言われています。

長引く痛みでお困りの方に、下の動画がお役に立つかもしれません。

当院では、慢性疼痛と呼ばれる、長引く痛みの治療に力を入れています。

慢性化した痛みに特効薬はありませんが、当院で行う療法は、薬のような重篤な副作用や依存性はありませんので、安心して治療を継続することができます。

そして、色々な方法を組み合わせながら、痛みを手放して行きましょう。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2017年07月05日(水) 08:20

日本の痛み医療は、欧米よりも20年以上遅れているとも言われています。

残念ながら、慢性化した痛みに効く万能薬は存在しません。

慢性化した痛みは、筋膜・トリガーポイントだけでは説明できません。

色々な要素が絡み合っているのが慢性痛です。

まずは、患者自身が、痛みを恐れず立ち上がる勇気を持つ事。

そして、運動(体を動かす事)・認知行動療法・適度な体への治療・最小限の薬・カウンリングなどを組み合わせた、学際的な治療を受ける事が望まれます。

しかし、上記のような学際的な治療を受けることは、まだまだ難し事です。

当院で行う、施術法は、薬のような副作用、依存性はありませんから、長引く痛みでお困りの方に、少しでもお役に立てるかもしれません。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2017年06月30日(金) 08:01

守屋先生のブログに興味深い、研究論文が掲載されていました。

http://mchiro.exblog.jp/26718861/

「椎間板ヘルニアと坐骨神経痛には炎症反応を引き起こすホスホリパーゼA2(PLA2)が関与していると考えられていたが、

椎間板ヘルニアもしくは椎間板変性と正常な椎間板との間にPLA2値の差は認められなかった」

ヘルニアがあろうと無かろうと、炎症物質の差が無いと言う事は、椎間板ヘルニアや坐骨神経痛は基本的に炎症性疾患ではないということになります。

つまり、ヘルニアの痛みは、膜系のトラブルが関係していると考えた方がよさそうですね。

椎間板ヘルニアの症状でお困りの方に、当院で行う施術がお役に立てるかもしれません。

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2017年06月09日(金) 08:02

腰痛や首痛の原因は、骨盤や背骨の歪み。

膝や股関節の場合、骨の変形や軟骨のすり減り。

このように思っている方が殆どでしょうし、実際、病院に行くとそのように説明を受けます。

しかし、これだけ、CTやMRIなどの検査装置が普及し、治療方法が進歩しても、一向に運動器の痛みを訴える方が減らない現実があります。

最近では、長引く痛みは、安易に脳の問題とされ、向精神薬などの投与が漠然と続いている場合があります。

もちろん、痛みと脳の関係は切り離せませんが、痛みは複合的なものです。

構造、脳、筋肉(筋膜)etc どれか一つが原因で、それを手術で取り除けば、痛みが止まるなどと単純ものではありません。

言い換えれば、痛みが複合的な要素の絡み合った状態ですから、背骨の歪みや骨盤の歪みなどの、構造の問題を強く意識してしまう方が危険です。

こちらの、NHK腰痛スペシャルも参考になります。

腰痛への「恐怖」や「不安」が痛みを悪化させることが最近の研究で分かってきています。

そこで番組では専門家とタッグを組み、映像を使った「恐怖克服法」を考えました。

その方法とは、腰痛への対策法をテーマにした「映像」を見ること。

正しい知識をつけることで無用な恐怖や不安が減れば、腰痛が改善する効果が期待できます。

番組では3か月以上長引く腰痛にお悩みのかた175人に映像をご覧いただいた結果、およそ4割の方で改善効果が見られました。

http://www.nhk.or.jp/kenko/nspyotsu/a01.html

カテゴリ:痛み痺れ

ebara / 2017年05月18日(木) 07:49

テレビで、武田鉄矢さんが、神経障害性疼痛の薬のCMに出ているのを見たことある方も多いと思います。

そのCMのお薬が、プレガバリン、リリカと言う方が馴染みあるかもしれません。

リリカは、坐骨神経痛にも使われていますが、このほど、効果がないと言う論文が発表されました。

(文中 最下段参照)

当院にも、リリカを処方されたが効果が無い、と言って来院される方が、沢山おられます。

リリカが効かない、坐骨神経痛でも、当院での施術を丁寧に行えば、良くなる方がたくさんいますから、坐骨神経痛と呼ばれる痛みの多くは、神経が関係する痛みでは無く、筋膜のトラブルが原因であると考えられます。

TMSジャパンのMLより

■プレガバリン、坐骨神経痛に効果なし

坐骨神経痛患者207例を対象に、プレガバリンの疼痛軽減効果を無作為化プラセボ対照試験で検証(PRECISE試験)。

投与8週時における10段階評価(スコアが高いほど痛みが強い)

による平均未調整下肢痛スコアは、プラセボ群の3.1に対しプレガバリン群は3.7と両群で差はなかった

(調整平均差0.5、95%CI -0.2 – 1.2、P=0.19)。

有害事象発生数はプレガバリン群が227件で、プラセボ群の124件に比べて多く、特にめまいが多かった。

【原文を読む】

Mathieson S et al. Trial of Pregabalin for Acute and Chronic Sciatica. N Engl J Med. 2017 Mar 23;376(12):1111-1120. doi: 10.1056/NEJMoa1614292.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1614292

カテゴリ:医療情報

ebara / 2017年04月25日(火) 07:37